INDUSTRIAL-Xがパートナーシップを組む、DXのリーディング企業であるコアコンセプト・テクノロジーの取締役CTOを務める田口紀成氏とINDUSTRIAL-X代表取締役の八子知礼氏に、両社が携わってきたDXの最前線から、成功のヒントを聞く。聞き手は、ZDNet Japan編集長の國谷武史が務める。

國谷:はじめにそれぞれの取り組みについて、教えてください。

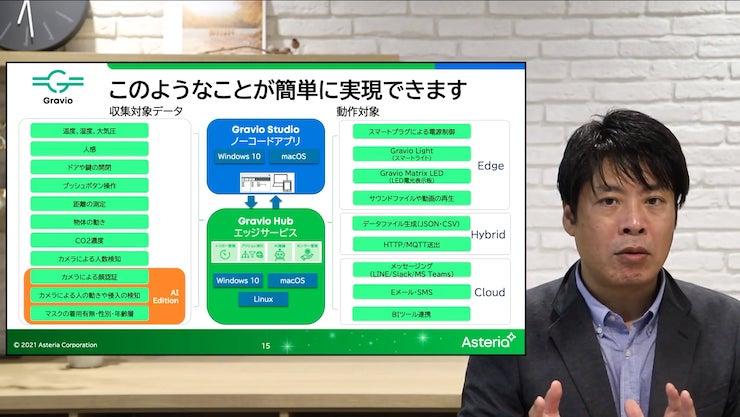

田口: ものづくりとITの中で先端を走りたいと思っており、私自身が3DCADやCAMなど製造業で使われるITツールを開発しています。また、最近では独自開発のDX開発基盤かつIoT/AIソリューションである「Orizuru※1」を提供しており、サプライチェーンやエンジニアリングチェーンを意識したデジタル化を推進したりしています。※1 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 「Orizuru」詳細はこちら

八子:DXを推進する上で障害となり得る企業の課題を、パートナーと一緒に包括的に解決するサービスを提供しています。サービスは月額のサブスクリプション形式で提供するモデルです。

両社の出会い

コアコンセプト・テクノロジー取締役CTO田口紀成氏國谷:お二人はどのように出会ったのですか?

田口:八子さんを初めて知ったのは、私がシスコシステムズのイベントで話をする機会をもらった時でした。八子さんがそのシスコに在籍していました。

國谷:そのころは八子さんが情報通信寄りに、田口さんは製造業とやや畑が違ったでしょうか。

田口:その後に八子さんがIoTに注力したと理解しています。私は元々製造現場に近いところにいて、IoTというキーワードを使い始めたのは2015年あたりでした。仕事のフィールドが近くなっていったわけです。2016年に、ITのキーマンが集まる機会があり、そこで再会しました。

國谷:日本のデジタルや製造業を引っ張っていくという、明治維新の英傑が集まったようなイメージを持っていました。

田口:その頃インダストリー4.0がキーワードでした。私がそこにいた理由は、IoTを含め、製造業向けに受注するプラットフォームを見てみたかったからです。インダストリー4.0は、日本企業も採り入れるべきものという雰囲気になっていました。

製造現場とIoTがDXへの道だった

國谷:製造の現場は効率化とコストダウンを進める一方、大量生産から多品種少量生産モデルに移っています。製造分野の「電子化」についてどんな肌感覚をもっていましたか?

田口:われわれにとって鍵となるのは多品種少量生産です。大企業より中小企業に関わるモデルで、問題は2つあります。製造現場の稼働率が上がらないこと、上流工程にベテランを配置できないことです。その2つの課題の解決手段として、IoTがあると考え、ソリューションを模索し始めました。

INDUSTRIAL-X代表取締役八子知礼氏八子:さまざまな場所に端末を置き、情報が上がるようにすることで現場を可視化することにニーズがあります。そこで「モバイルクラウド」を提唱し、最たるアプリケーション領域がいわゆるIoT、さらにIoTの前身となるM2M(Machine to Machine)だったのです。

シスコの方針が「IoE」(Internet of Everything)で、モノ同士をつなぐことに注力していました。製造業は最も大きな市場でした。

IoTからDXへの変化

國谷:いま総称するようにDXと呼ぶようになっています。そこに至るまで、IoTを軸にどう変化しましたか。

田口:もともとIoTが始まった時、データを収集した上でAIを使って分析して何かしらの見解を得るというアプローチでした。先ほどの2つの課題解決が始まりです。今のDXは、市場の情報が現場まで届かないといけません。市場が求めているものにより、つくるべきものを考えるのが現状です。

八子:そういう意味で言うと、IoTは現実世界を可視化するものですね。暗黙知も、稼働状況もそうです。データ化して、示唆を得るわけですが、それを現場に戻すほど現場は良くなります。ただし、そのたびに使うデータは蓄積され、そこにそのままためるだけだとコスト要因になります。それをうまく流通させるか、ナレッジにしてアプリケーションに落としてそのアプリケーションで稼ぐというモデルが出始めることになります。これは、インフラを含む物理レイヤーで稼いでいた人にとって、データという目に見えないもので全く新しい稼ぎ方をするための玄関だったのです。さらに発展させて、さまざまなナレッジ資産を生み出そうとする場面では、AIの活用でより効率化しようとか、そうしたデータが自動的に発生するアプリケーションを用意するといった発想にもつながりました。

ここまでいくと、もう全く別のビジネスモデルです。さらに、IoT、AI、ロボット、ドローン、ブロックチェーンでモノのトレーサビリティをやるといったことになり、今ある技術を全部持ってこい、みたいな話になってきます。そうなると、デジタル総力戦なんです。デジタル総力戦はいわばDXであり、総力戦でデジタルを使うのはいいが、あなたの次のビジネスモデルをどうするという話が重要になってきます。DXはここが最も重要ですが、まだ手段としてのデジタルに目線が行きがちです。

私にとってのきっかけは、シスコの時に2015年当時の当時会長だったジョン・チェンバースが辞めたことです。退任時にコーポレートアイデンティティを「デジタルトランスフォーメーション」に変えているのです。その時は「なんて平易なコンセプトに戻したんだ」と思いました(笑)。Internet of Everythingの方が先進的だと思っていました。ところが今、DXがこんなに大きな言葉になっているわけです。

DXの現場と全体のギャップ

國谷:ピンポイントでの課題解決という部分でのDXという感覚もあります。プロセス全体と現場の間にギャップを感じることはありますか?

田口:投資したいけど余力がない、どうすればいいかわからないなど企業がまだIoTやDXに懐疑的である面があります。サービスを提供する側も、個別に踏み込んだサービスを提供するだけの余力がないといった意味で、ギャップがあります。ここは誰かが埋めないといけないですし、双方の歩み寄りも必要です。

國谷:八子さんも同様に感じますか?

八子:そうですね。特に大企業はIoTを通り越して次に何をするかという意味でDXと言っていて、目線が上がり始めます。経営として次に何をすべきか。一方で、中堅中小企業ではまだ個別の課題がたくさんあります。そうすると、目先は現場の可視化やペーパーレスといったことが中心になってきます。大企業と中小企業をまとめて語る段階ではありません。

DXの進捗(しんちょく)は企業によってバラツキがあります。大きな投資も必要です。大企業には既に企業としての形が変わり始めているところもあります。ものづくりも変わり始めています。建設なら建設で、従来とは異なる形を掲げています。